下午近四點,為獨居老人送餐的「一粒麥子基金會」送餐員就把便當送到家門口了。八十六歲的李俊雄(化名)拖著痛腳,道謝接過便當,走進不開燈的屋裡,打開便當,點了一炷香,插在妻子阿梅的遺照前,招呼著:「阿梅喔,呷飯啊。」

台東街上,闇黑的屋裡家徒四壁,唯一的「裝飾」就是左右牆上一大一小的阿梅遺照。她是病了十年後,去年八月過世的。阿公說:「真不甘伊離開喔。」晚上也就不進房睡,拿了紙板鋪在水泥地上,在阿梅注視下安睡。李阿公比了比豎在牆邊的紙板,難過起來,沒牙的嘴巴顫抖,不停抺淚。

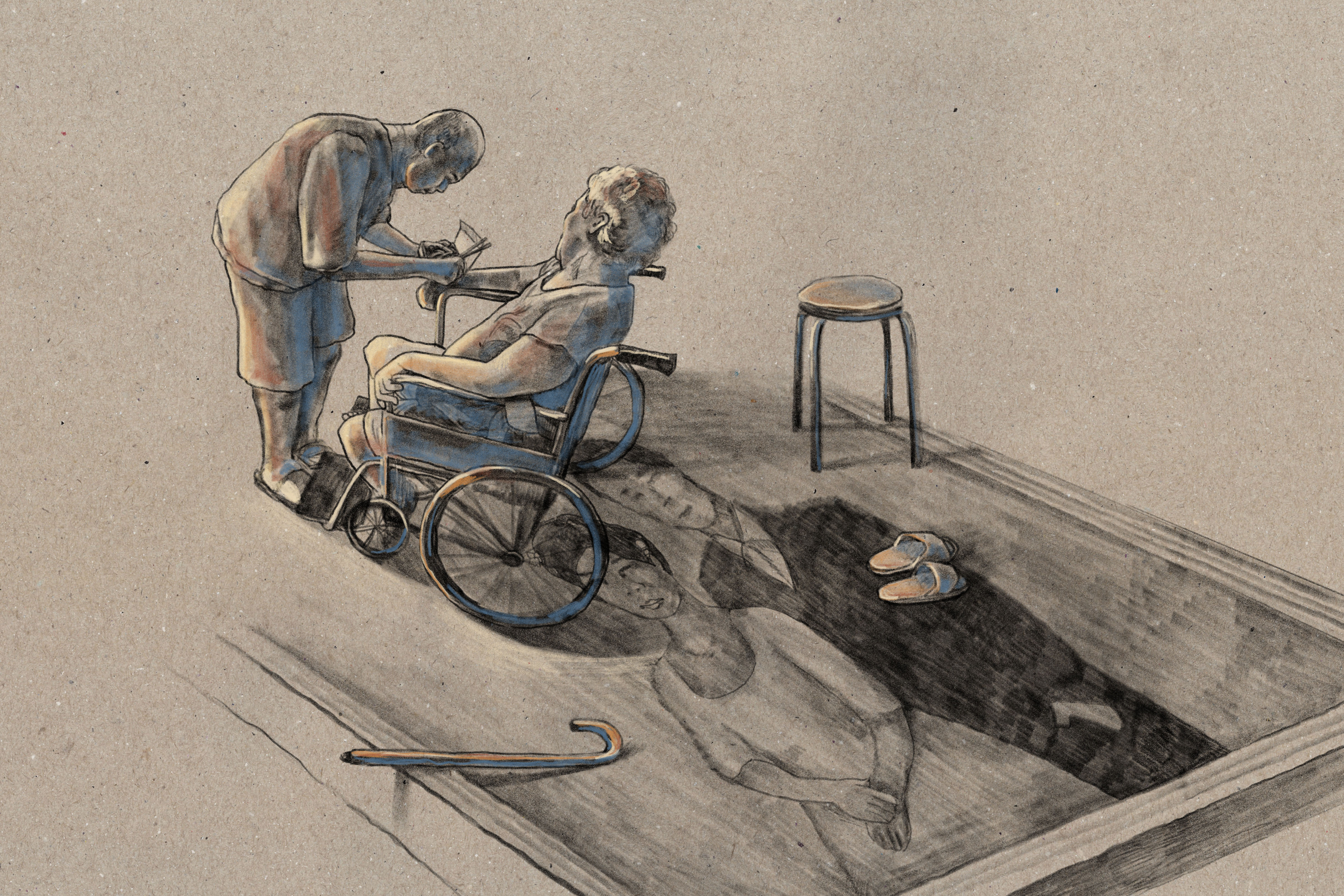

「阿公真的很疼阿嬤。」照顧過這對老夫妻的社工、居服員都這麼說,不同社福單位的記錄都寫著「關係:恩愛」。但是,他們也都知道,那不太能明說的「事件」:老是念著「她若是死了,我要怎麼活下去?」的阿公,曾經推著阿嬤的輪椅到了海邊,想要一了百了;被人攔下,通報。

但這些不久前的往事,在已有失智症狀的李俊雄腦海中,全有了亦幻亦真的專屬版本。如同小說「百年孤寂」中,魔幻、荒誕與現實交錯,才是他的真實。

等著一炷香燒完,臨暗,飯也涼了,阿公說嘸要緊。「早上喝牛奶,我也是泡一杯給她。」燃一支香。午餐便當,照樣,香燃盡,才吃。

他說,「阮阿梅病了好幾冬,先是癌症,還不只一種」;後來又有這樣那樣的病,「一天廿四小時,我廿三小時都在伊邊仔」,有時候還「站著睏」。沒辦法,逗陣四十年,有十年她都是病著的,即使「事件」之後,長照及社福介入,居服員一天來三次,他就是不放心別人照顧,更不想和阿嬤分開。

為了給獨居、重病的兩老更好的照顧,聖母醫院、華山基金會等多個社福團體為這對老夫妻創了Line群組,整合社福、長照的資訊與資源。

坐在塑膠椅上,阿公深情描述,阿嬤要「過身」的那一天,她從醫院到家裡問他:「你不來嗎?卡緊來喔,不然看不到我了。」阿公說,他很著急,一腳皮鞋、一腳拖鞋就跑出家門,後來是赤腳上去病房見她最後一面。

臨終的人如何回家?邏輯已不重要,細節卻是栩栩如生。

「老公你來了喔。」阿公描述,阿梅說:「給我親一下好嗎?」他說他在她頰上輕吻;她握著他的手,要他再親一下。他再低吻她額頭時,「她的手就無力放開,眼睛閉上了。」

他人看見的真相是:阿梅阿嬤最後是半夜在加護病房走的,沒有親人在身邊。一直照顧阿梅的何修女說,阿公是隔天直接到殯儀館去的。

由社工、護理師眼中看見的是,阿公確實深情,依戀(或依賴)著阿嬤的陪伴。新冠肺炎疫情爆發,加護病房是不准探望的,但修女知道阿公不能不見阿嬤,尤其那時癌末的阿嬤已進入安寧階段,希望在生命最後完成「四道」:道謝、道歉、道愛、道別,化解此生糾結。

於是,院方特別通融,「每天就一小時」,修女和護理師將阿嬤的推床推到醫院的小花園裡,阿公總是準時九點就在那兒等著了。即使最後阿嬤昏迷,阿公仍然堅持來問一聲:「你今哪日有卡好嚜?」

不論是照顧不慎或施暴,阿公都已是不適任的照顧者,專業評估兩位老人家都需要安置到機構。阿嬤偷偷說,她不想跟阿公在一起。

失能的阿嬤先住進機構,即使疫情之下禁止探望,阿公才不管,「堅持每天去,一天還去兩次」。不願具名的社工說,阿公天天到她的辦公室「盧」,要看阿嬤,有時單車騎一公里,有時騎兩輪電動車快一點,「阿公有很深的分離焦慮」。

老老照顧,心有餘力不足是殘酷的現實。即使再不堪,也不忍苛責也垂垂老矣的另一半,「他也老了啊,也需要人照顧,哪能再照顧一個重病、失能的老人呢?」蕭燕菁說。

即使社福、長照資源想介入照顧獨居的阿公,都需要阿公的同意。妻子走後,他日日哭泣,失智症狀漸明顯,「帶你去看醫生好嚜?」不要。「去住安養院,有人照顧,好嚜?」「不要,阿梅要有人拜,要拜一年。」他不想離開和阿梅的家,即使看起來,那屋裡除了遺照和紙板,什麼也沒有了。

提醒您:若您或身邊的人有心理困擾,可以撥打1925(依舊愛我)安心專線、0800-507272家庭照顧者關懷專線、1966長照專線